Irgendwann zwischen 2001, der Gegenwart und einer nahen Zukunft verlieren und langweilen sich Videospielentwickler, gescheiterte Autoren, Hynotisieure und Schauspieler bei dekadenten Fressgelagen, Schießübungen und Kommunikationsversuchen, während der Fernseher schlechte Nachrichten bringt, die niemanden berühren. In Philipp Rödings zweitem Roman 20XX erscheint nichts dringlich, aber alles existenziell. Ein beunruhigendes Nebeneinander von Wohlstand und Langeweile, Tod und Armut bringt eine Welt am Rande des Ruins zum Vorschein.

Irgendwann zwischen 2001, der Gegenwart und einer nahen Zukunft verlieren und langweilen sich Videospielentwickler, gescheiterte Autoren, Hynotisieure und Schauspieler bei dekadenten Fressgelagen, Schießübungen und Kommunikationsversuchen, während der Fernseher schlechte Nachrichten bringt, die niemanden berühren. In Philipp Rödings zweitem Roman 20XX erscheint nichts dringlich, aber alles existenziell. Ein beunruhigendes Nebeneinander von Wohlstand und Langeweile, Tod und Armut bringt eine Welt am Rande des Ruins zum Vorschein.

Der Leser sei gewarnt: 20XX ist kein Roman, der auf dem Rücken seiner Handlung erzählt, was er bedeuten soll. Philipp Röding stellt seinem Text ein Zitat des amerikanischen Künstlers Vernon Fisher voran, der darin beschreibt, wie extrem niederfrequente Radiowellen von der Navy genutzt werden, um Botschaften an U-Boote zu übertragen, die dem Gegner deren Position nicht verraten. Die Signale sind jedoch so schwach, dass die Funker bei der Decodierung oft versehentlich ihren eigenen Herzschlag mit aufzeichnen. Eine beinah romantische Allegorisierung scheiternder Kommunikation: Eine schwer zu bereinigende Überlagerung gegensätzlicher Dinge, die folglich fragmentiert erscheinen und deren Juxtaposition nur wenig Kohärenz verspricht.

Diese Form der Überlagerung scheint das Organisationsprinzip von 20XX zu sein. Der experimentell erzählte Roman ist auf seinen Effekt hin angelegt, den die Kulmination seiner Einzelteile erzeugen soll. So zumindest die Vermutung, denn auf Handlungsebene erschließt er sich nicht: Vielstimmig erzählt, wirken seine Einzelteile zuweilen losgelöst voneinander. Wir beginnen mit Claudia, die sich mit ihrem Freund Jan bei einer Tagung befindet. Sie verbringen die Tage im Luxushotel mit ausufernden Schlemmereien und Sex. Währenddessen läuft oft der Fernseher, der wahlweise Kochshows oder Nachrichten aus dem Nahen Osten zeigt. Im zweiten Teil alterniert die Erzählung dann zwischen Julius, seiner Schwester Nora und ihrem Mann Karim. Allen geht es gut – und doch fühlen sie sich irgendwie ruiniert. Sie verbringen Zeit in virtuellen Räumen, der Fernseher bringt regelmäßig Bilder des Schreckens in die Wohnzimmer der vornehmen Behausungen. Man isst ausgefallene Speisen wie “Kalbsbries an einer aus Hummergehirn angerührten Sauce sowie Pudding aus Auberginen” (176), die das Gefühl einer existenziellen Unbehaustheit nicht füllen:

Wir identifizieren für uns irgendein Objekt der Begierde, […] wir nähern uns diesem Objekt an, je näher wir ihm kommen, desto verführerischer erscheint es uns, aber sobald es nah genug ist, so, dass wir die Hand danach ausstrecken können, hat es sich in einen Haufen Scheiße verwandelt (105)

Es ist ein Existenzialismus ohne Dringlichkeit, der durch diese fragmentierten Passagen unausgefüllter Sattheit weht. Während Bilder des nackten Überlebens über den Bildschirm flimmern, spüren sich die Protagonisten nicht mehr. Ein Gefühl der Verlorenheit ist allgegenwärtig und es ist das, was am Ende des Textes übrig bleibt. 20XX entwirft ein Bild eines dekadenten Festmahls auf dem Gipfel eines unheilvoll brodelnden Vulkans. Nicht jeder Leser wird sich gern hineinwerfen wollen in diese unheilvolle Diagnose unserer Zeit, in der das permanente Nebeneinander disparater Informationen kein Ganzes mehr formt. Ein Text für Leser, die noch Hunger nach einer intellektuellen Herausforderung verspüren.

*

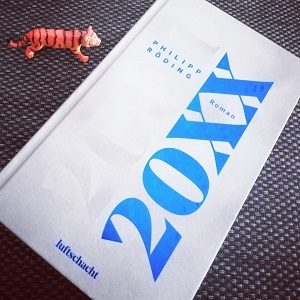

20XX ist bei Luftschacht erschienen.