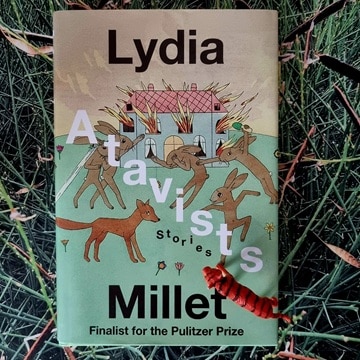

Lydia Millet präsentiert mit Atavists eine unterhaltsame Sammlung miteinander verbundener Stories, die Lesende in die Metropolregion Los Angeles mitnehmen. Atavismus, so erklärt es der Umschlagtext, ist ein Begriff aus der Botanik, der das Wiederauftreten von Merkmalen bezeichnet, die bei früheren Evolutionsstufen einer Art vorhanden, aber in den direkten Vorgängergenerationen nicht mehr ausgeprägt waren. Es handelt sich also um eine Art Rückfall. Atavists ist freilich kein botanisches Sachbuch, sondern literarische Fiktion, deren Protagonisten überfordert sind mit der zeitgenössischen amerikanischen Kultur.

Lydia Millet präsentiert mit Atavists eine unterhaltsame Sammlung miteinander verbundener Stories, die Lesende in die Metropolregion Los Angeles mitnehmen. Atavismus, so erklärt es der Umschlagtext, ist ein Begriff aus der Botanik, der das Wiederauftreten von Merkmalen bezeichnet, die bei früheren Evolutionsstufen einer Art vorhanden, aber in den direkten Vorgängergenerationen nicht mehr ausgeprägt waren. Es handelt sich also um eine Art Rückfall. Atavists ist freilich kein botanisches Sachbuch, sondern literarische Fiktion, deren Protagonisten überfordert sind mit der zeitgenössischen amerikanischen Kultur.

Neugier und der Drang, sich zu vergleichen, könnte man in der Eröffnungsgeschichte „Tourist“ als atavistische Merkmale der Protagonistin identifizieren. Der Titel ist ironisch: Sie reist nicht physisch, sondern mithilfe ihres Smartphones in die inszenierten Leben mehr oder weniger enger Bekanntschaften – „she was courting her own disgust, these days“ ist die erste Zeile der Geschichte und eine der besten in Atavists. „Revulsion was a stimulant“ (1). Auf der anderen Seite der Neugier steht das Bedürfnis, gesehen zu werden – jener Leute, die ihr Leben auf sozialen Medien kuratieren. Weder das eine noch das andere ist das wahre Leben, die einen inszenieren sich, die anderen schauen hypnotisiert zu. Die Stasis, in der das Leben der „Touristin“ feststeckt, wird sich auflösen.

Die Erzählungen in Atavists sind selten pointiert im klassischen Sinne, sie enden oft auf eine zaghaft hoffnungsvolle, elegische Note. Die folgende, „Dramatist“, nimmt den öfter in diesem Band auftauchenden Nick ins Visier. Er hat einen Abschluss von Stanford, lebt jetzt aber wieder bei den Eltern, um sich mit kleineren Jobs durchzuschlagen, während er mit seiner Freundin RPGs spielt und sich an einem Drehbuch versucht. Die Fokalisierung der Erzählung liegt aber auf der jüngeren Schwester, die die seltsame Wendung des einst coolen großen Bruders zerpflücken will.

Einige Erzählungen drehen sich um Nicks Familie. Neben Nicks gescheiterten Ambitionen gibt es die Heirat der jüngeren Schwester mit einem Dreamer – übrigens der einzigen Person, die nicht zur weißen Mittelschicht gehört und für die der amerikanische Traum noch am ehesten zu funktionieren scheint, obwohl er in einen kleinen interfamiliären Skandal um eine vermeintliche Granny-Pornosucht verwickelt ist.

Atavists: Figuren zwischen Überforderung und Stillstand

Die Fallhöhe in diesen Erzählungen ist relativ gering: Es sind weiße Menschen der weißen Mittelschicht in der Metropolregion Los Angeles – hier lebt man in Eigenheimen und bekommt die Ausbildung an guten Unis von den Eltern finanziert. Humorvoll zieht Millet einen Faden durch die brüchig gewordene amerikanische Gesellschaft mehr oder minder miteinander bekannter Personen. Dabei sind alle Texte sehr gegenwärtig, fangen Generationenunterschiede süffisant ein – ebenso wie die seltsamen Auswüchse der Gegenwartskultur, gefangen zwischen Smartphone-Apps, politischer Korrektheit und niederen Bedürfnissen, die sie unterlaufen.

Die junge Generation kommt dabei oft besser weg als die Eltern – die High-School-Absolventin Mia engagiert sich um im Pflegeheim gelandete Boomer, Nicks zur Depression ausgewachsene Ambitionslosigkeit zeigt sich als Desillusionierung am amerikanischen Traum, der sich als Streben nach Anerkennung und Wohlstand entpuppt.

Zur Mitte verlieren die Texte dieser Sammlung aufgrund der zahlreichen Querverbindungen zu anderen Erzählungen etwas an ihrer Eigenständigkeit, was ihren Genuss durchaus schmälert. Bei insgesamt 14 Erzählungen fällt die Zuordnung der unterschiedlichen Personen schließlich nicht mehr ganz so einfach. Einfühlsam erzählt, würde der ein oder andere Querschläger die Sammlung noch etwas aufmischen und mehr Biss geben.

Dennoch: Atavists ist ein gelungener kleiner Ausschnitt eines Fragments der amerikanischen Gesellschaft – humorvoll und mit leiser Melancholie.

*

Dieser Blog ist frei von Werbung und Trackern. Wenn dir das und der Inhalt gefallen, kannst du mir hier gern einen Kaffee spendieren: Kaffee ausgeben.