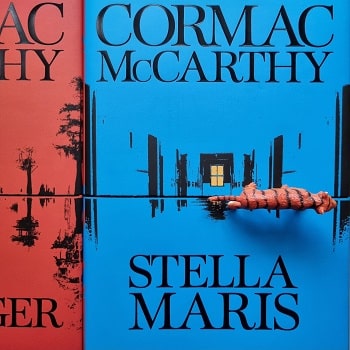

Cormac McCarthy kehrte nach sechzehn Jahren mit The Passenger zurück auf die literarische Bühne. 89 Jahre alt und mit zahlreichen Auszeichnungen dekoriert, ist der Autor seit 2014 als Trustee des interdisziplinären Santa Fe Institute tätig und The Passenger ist augenscheinlich aus seiner Arbeit dort heraus entstanden. Es ist ein brillanter und herausfordernder Roman, dessen Thriller Plot allmählich hinter Diskussionen an der Schnittstelle zwischen Physik und Philosophie zurücktritt. Stella Maris, wenige Wochen nach The Passenger erschienen, ist sozusagen die Schwester dieses Textes. Dieses Mal werden Mathematik und Philosophie vermengt.

Cormac McCarthy kehrte nach sechzehn Jahren mit The Passenger zurück auf die literarische Bühne. 89 Jahre alt und mit zahlreichen Auszeichnungen dekoriert, ist der Autor seit 2014 als Trustee des interdisziplinären Santa Fe Institute tätig und The Passenger ist augenscheinlich aus seiner Arbeit dort heraus entstanden. Es ist ein brillanter und herausfordernder Roman, dessen Thriller Plot allmählich hinter Diskussionen an der Schnittstelle zwischen Physik und Philosophie zurücktritt. Stella Maris, wenige Wochen nach The Passenger erschienen, ist sozusagen die Schwester dieses Textes. Dieses Mal werden Mathematik und Philosophie vermengt.

In The Passenger begegnet der Leser während der 1980er Jahre Bobby, der als Bergungstaucher mit einem rätselhaften Flugzeugabsturz konfrontiert wird. Alsbald findet er sich in einer mysteriösen Verschwörung wieder. Bobby war ein begabter Physiker, Sohn eines Mannes, der am Manhattan Projekt beteiligt war, der in der Zeit des Romans die Wissenschaft bis auf einige Gespräche mit alten Weggefährten hinter sich gelassen hat. Nicht hinter sich gelassen hat er einerseits den Tod des Vaters und andererseits den Selbstmord seiner hochbegabten Schwester Alicia. The Passenger ist durchzogen von Passagen, in denen sich die schizophrene Alicia mit seltsamen Besuchern unterhält.

Stella Maris stellt nun eben Alicia ins Zentrum des Geschehens. Der Romantitel bezieht sich auf die psychiatrische Einrichtung, in die sie sich selbst Anfang der 1970er eingewiesen hat, nachdem sie in Italien war, weil dort ihr geliebter Bruder Bobby scheinbar hirntot im Koma liegt. Die Ärzte wollten den Stecker ziehen, sie hatte nicht die Kraft dazu und ist zurück in die USA gereist, um sich einzuweisen. Dies ist schon das erste Rätsel, das uns Cormac McCarthy hier aufgibt: Wenn Bobby hirntot ist, Stella Maris aber vor The Passenger spielt, was genau ist dann hier real? Die Frage nach Realität stellt der Text dann bewusst anhand hochintellektueller Überlegungen zur Mathematik.

Stella Maris ist in sieben Kapitel organisiert, die sämtlich aus Gesprächen zwischen Alicia und dem Psychologen Dr. Cohen bestehen. Es ist also ein Roman in Dialogform und er ist nicht einmal halb so lang wie The Passenger. Aber nicht minder wuchtig: Als Leser hat man besser Wikipedia zur Hand, um die zahllosen Anspielungen an Mathematiker und ihre Theorien, welche sich oft mit (den Grenzen unserer Vorstellungen von) Realität beschäftigen, zu verstehen.

Talking is just recording what you’re thinking. It’s not the thing itself (28).

Quantenmechanik, Ontologie und eine Liebe, die nie sein durfte: Stella Maris ist auf mehreren Ebenen ein bemerkenswerter Roman, der offene Fragen zur schon in The Passenger faszinierenden Figur Alicia und ihrem inzstuösen Verhältnis zum Bruder beantwortet. Bemerkenswert ist der Roman einerseits natürlich, weil McCarthy seine Figuren über hochintellektuelle Themen sprechen lässt, die aber immer wieder auf einzelne Sätze hinauslaufen, die auch Nicht-Mathematiker im Kern treffen. Stella Maris ist auch bemerkenswert aufgrund seiner Erzählweise: Auf diesen Seiten entspinnt sich ein fiktiver Dialog über komplizierte Sachverhalte, der dennoch erstaunlich unterhaltsam zu lesen ist. Mehr noch: Ohne beschreibende Prosa ist die Charakterisierung dieser zwei Personen sämtlich auf ihre direkte Rede zurückgeworfen. Und dieses Kunststück gelingt McCarthy bravourös. Alicia und Dr. Cohen wirken greifbar, differenziert; sie sind keine Staffagen, die für McCarthys intellektuelle Überlegungen herhalten müssen. Diese Seiten atmen Persönlichkeit und sind trotz der anspruchsvollen Unterhaltungen voller Witz und Tragik. Verblüffend.

*

Dieser Blog ist frei von Werbung und Trackern. Wenn dir das und der Inhalt gefallen, kannst du mir hier gern einen Kaffee spendieren: Kaffee ausgeben.

Diese Rezension bezieht sich auf den englischen Originaltext, wie er bei Picador erschienen ist.