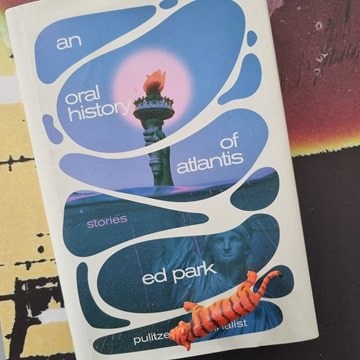

Der Amerikaner Ed Park präsentiert in An Oral History of Atlantis sechzehn Stories auf knapp zweihundert Seiten, besessen von schräger Originalität, Witz und kühnen Konzepten. Er zeigt sich als Autor mit eigener Stimme, der keine riskanten Ideen scheut. Das bedeutet auch, dass manche Texte flach fallen – während andere in kristallinen Höhen singen.

Der Amerikaner Ed Park präsentiert in An Oral History of Atlantis sechzehn Stories auf knapp zweihundert Seiten, besessen von schräger Originalität, Witz und kühnen Konzepten. Er zeigt sich als Autor mit eigener Stimme, der keine riskanten Ideen scheut. Das bedeutet auch, dass manche Texte flach fallen – während andere in kristallinen Höhen singen.

Zu den weniger gelungenen zählt die Eröffnungsgeschichte, womit Park den ungewöhnlichen Weg geht, seine Sammlung nicht mit dem stärksten Text zu beginnen. Konzeptionell macht das natürlich Sinn – schließlich trägt sie den Titel “A Note to My Translator”: Wo sonst hätte man sie platzieren können, wenn nicht am Anfang? Ein metafiktionales Spiel, in dem ein Schriftsteller namens Hans de Krap seiner Empörung über eine offenbar absurde, fast vollständig neugedichtete Übersetzung seines Werks Ausdruck verleiht. Der Text ist natürlich nicht schlecht – er ist amüsant, besitzt ein überzeugendes Konzept und überstrapaziert mit wenigen Seiten die Geduld des Lesers kaum. Wenn “A Note to My Translator” also eher zu den schwächeren Texten des Bandes zählt, ist die Messlatte der Qualität, die uns Park in An Oral History of Atlantis vorlegt, entsprechend hoch.

“Machine City” ist eines dieser Highlights. Gewissermaßen eine College-Geschichte, in der es – wie in vielen dieser Stories – um Fakt und Fiktion geht. Der Ich-Erzähler wird in das Filmprojekt einer Kommilitonin hineingezogen, ebenso wie später seine Ex, ohne wirkliches Drehbuch und mit unklaren Rollen: Künstler küsst Roboter – aber wer ist wer?

Wiederum um Film geht es im komödiantischen Highlight “Weird Menace”, das vollständig aus einem Dialog besteht, der so lebendig ist, dass er von den Seiten zu springen scheint, so witzig, nonchalant und philosophisch. Der Text ist konzeptionell letztlich ein Mitschnitt eines DVD-Kommentars, in dem eine ältere Schauspielerin und ihr Regisseur zu einem längst vergessenen Film sprechen – beiläufig tauschen sie sich über Szenen, Einstellungen, die Produktion und das Leben aus, lassen Sätze fallen, die bleiben:

“In our dreams no one knows what anyone is saying. The words are all wrong but the meanings are all right.”

Besonders surreal wird An Oral History of Atlantis in der Story “Well-Moistened with Cheap Wine, the Sailor and the Wayfarer Sing of their Absent Sweethearts”: Die Ich-Erzählerin befindet sich mit siebzehn anderen Frauen, alle mit dem Namen Tina, auf einer obskuren Insel, wo im Rahmen von Ausgrabungen die Schriftzeugnisse einer vergangenen Kultur entschlüsselt werden sollen. Der Text ist rätselhaft – geht es um Semiotik? um Einsamkeit? Identität? – und besticht durch seine lakonische Erzählstimme, die unterhält, aber auch Ratlosigkeit hinterlässt und das, was da im Subtext mitschwimmt, überstrahlt.

Nicht nur das Leben, auch die Erzählungen in An Oral History of Atlantis sind wie eine Schachtel Pralinen: man muss sie durchkauen, um zu wissen, was wirklich drin ist – und manchen Geschmack wird man nicht identifizieren können.

Dieser Blog ist frei von Werbung und Trackern. Wenn dir das und der Inhalt gefallen, kannst du mir hier gern einen Kaffee spendieren: Kaffee ausgeben.