In Mirmar von Josefine Soppa erzählt eine 32-Jährige von ihrem Leben in einer prekären Arbeitswelt und von ihrer Mutter, die plötzlich verschwindet. Es ist ein Text ohne Namen, ohne Männer und einer geheimnisvollen Bewegung – oder Bewegungen? – von Frauen. Mirmar ist ein nachdenklicher, auf Feminismus und Klassizismus fokussierter Roman – und ziemlich schwere Kost.

In Mirmar von Josefine Soppa erzählt eine 32-Jährige von ihrem Leben in einer prekären Arbeitswelt und von ihrer Mutter, die plötzlich verschwindet. Es ist ein Text ohne Namen, ohne Männer und einer geheimnisvollen Bewegung – oder Bewegungen? – von Frauen. Mirmar ist ein nachdenklicher, auf Feminismus und Klassizismus fokussierter Roman – und ziemlich schwere Kost.

Ein Leben wie der Herbst an grauen Tagen – kalt und nass und eintönig: Die namenlose Erzählerin hangelt sich von Job zu Job. Alles befristet, alles ohne Perspektive: Als Klick-Arbeiterin für Online-Konzerne, als Putzkraft, als Masseurin, als Messehostess. Einige dieser Jobs macht sie zusammen mit ihrer Mutter, der es ähnlich geht. Eine weitere Einkommensquelle ist die Vermietung der eigenen Mietwohnung an Reisende. Die Privatisierung der Privatisierung nennt das die Erzählerin.

Früh in der Erzählung verschwindet die Mutter, die Erzählung alterniert fortan in kurzen, oft nicht mehr als drei Seiten langen Kapiteln zwischen der Protagonistin und der Mutter, von der in dritter Person erzählt wird. Sie hat es an einen Strand verschlagen, dort leben sie und andere Frauen in Hütten, gehen baden, kochen, führen Gespräche. Ist das ein selbstbestimmtes, freies Leben, eine wahr gewordene Utopie oder das Warten auf den Tod? Die Passagen über die Mutter lesen sich ähnlich grau wie die der Tochter, die weiter von Job zu Job driftet und kaum soziale Kontakte hat, außer einer Freundin, die sie konfrontiert, doch die Erzählerin, die sich selbst als gehemmte Persönlichkeit beschreibt macht zu, “weil das Gespräch über die Umstände immer an den Umständen scheitert” (35). Auch diese eine Freundin ist bald verschwunden, sie redete vorher von Bewegungen wie jener, derer sich die Mutter womöglich angeschlossen hat.

Verschwinden diese Frauen oder brechen sie auf? Die Erzählerin ist unschlüssig, unsicher, gehemmt. Zur Mitte hin gerät die interessante Prämisse ins Hintertreffen, zu sehr klebt die Erzählung an der Protagonistin und ihren Gedanken und Beobachtungen, ohne das viel passiert oder sie an Kontur gewinnt (gibt es sonstige familiäre Bindungen? Hat sie Interessen, Träume, Lust?). Ausweglos und zäh wirkt der Text dann – und das kann durchaus intendiert sein. Denn die Verhältnisse der Frau werden darin gespiegelt. Beinah ein klaustrophobisches Gefühl stellt sich ein. Die Kapitel sind zwar kurz, aber ohne Nummerierung oder Überschrift und dicht bedruckt. Der Text wirkt beengt – auch das kann intendiert sein – oder eine Sparmaßnahme – was ebenso gut zum Inhalt passen würde. Wie dem auch sei: Je länger man Mirmar liest, desto mehr fühlt sich dieser knapp 200 Seiten lange Text an, also würde er 400 fassen – so ermüdend wie die Arbeitsverhältnisse, die hier geschildert werden. Ein wagnisreicher Text, der nicht jedem Leser gefallen wird.

*

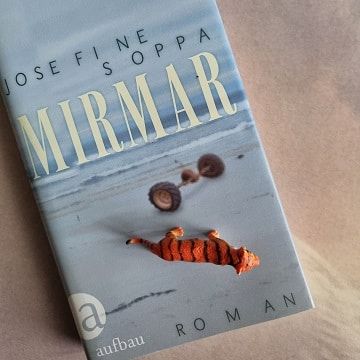

Mirmar von Josefine Soppa ist bei aufbau erschienen.

Dieser Blog ist frei von Werbung und Trackern. Wenn dir das und der Inhalt gefallen, kannst du mir hier gern einen Kaffee spendieren: Kaffee ausgeben.