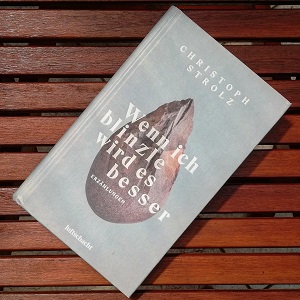

Der Luftschacht Verlag hat im Frühjahr bereits einen hervorragenden Erzählband veröffentlicht. Mit Wenn ich blinzle wird es besser ist eine zweite Sammlung im aktuellen Programm. In sieben Texten zeigt Christoph Strolz strauchelnde Ich-Erzähler, die der Welt um sich herum fremd geworden sind – etwas scheint abgekoppelt. Eine existenzialistische Einsamkeit weht durch diese Erzählungen, die viel von den Miseren unserer Zeit einfangen.

Der Luftschacht Verlag hat im Frühjahr bereits einen hervorragenden Erzählband veröffentlicht. Mit Wenn ich blinzle wird es besser ist eine zweite Sammlung im aktuellen Programm. In sieben Texten zeigt Christoph Strolz strauchelnde Ich-Erzähler, die der Welt um sich herum fremd geworden sind – etwas scheint abgekoppelt. Eine existenzialistische Einsamkeit weht durch diese Erzählungen, die viel von den Miseren unserer Zeit einfangen.

Mitunter am deutlichsten zeigt sich dies in “Die Wahrheit”, die Eröffnungsgeschichte von Wenn ich blinzle wird es besser. Strolz lässt einen Forscher von einer neuen Krankheit erzählen. Mitgliedern der gesellschaftlichen Elite verschlägt es plötzlich die Sprache. Sie sind nicht stumm, sie haben nur die Fähigkeit verloren, bestimmte Dinge zu artikulieren: „Tatsächlich scheiterten alle Patienten ausschließlich an ganz bestimmten Sätzen, und zwar nur an solchen mit einem klaren propositionalen Gehalt” (22). “Die Wahrheit” erzählt vom postfaktischen Zeitalter und spielt auf einen überhitzten öffentlichen Diskurs an, in dem manche Dinge unsagbar werden – “den Betroffenen [sind] die wahren Sätze ausgegangen” (26).

Das folgende “Sisyphos” knüpft daran an und untersucht das unsichere Verhältnis zwischen Schein und Wirklichkeit. Erzählt wird aus der Perspektive eines erfolgreichen Fotografen, der Taylor Swift porträtieren soll. Der Shoot läuft gut, aber der Erzähler verrennt sich in der Post Production:

Die natürliche Hässlichkeit von Taylors Haut sollte nicht einfach durch eine künstliche Schönheit ersetzt werden. Es ging vielmehr darum, nur die Hässlichkeit zu eliminieren, während die Natürlichkeit erhalten bleibt (47).

Doch was bedeutet Natürlichkeit im Kontext eines inszenierten Shootings? Und welche Natürlichkeit soll erzeugt werden, wenn der Erzähler die Haut wie er sie sich von Taylor Swift vorstellt, in den Fotos zum Vorschein bringen will? Tatsächlich ist hier gar nichts mehr echt. Strolz’ Sisyphos ist jede Referenz verloren gegangen ist. Es treibt ihn in den Wahnsinn – er verpasst die Deadline während er mit einer Pfanne Nägel in die Wand schlägt.

“Terrarium” spielt in einem ähnlichen Milieu. Erzählt wird dieses Mal aus der Perspektive einer Grafikerin, die sich etwas teilnahmslos durch ihr urbanes Leben bewegt. Strolz fängt die Absurditäten der Werbebranche gut ein, das Kommen und Gehen der Leute. Der Text kippt dann ins Kafkaesque. Denn immer wieder bemerkt die Erzählerin einen Mann, der einem Reptil ähnlich sieht. Sie begegnet ihm in der U-Bahn und plötzlich auch als neuen Mitarbeiter in der Agentur. Strolz will hier aber scheinbar mehr erzählen als vom sich ständig drehenden Personalkarussell der Branche und der Austauschbarkeit der Kollegen, die sich daraus ergibt. Er streift auch aktuelle Diskurse, beispielsweise die Flüchtlingsdebatte und spielt mit dem Titel “Terrarium” eben auch auf eine erkaltete Gesellschaft an.

Größtenteils in “unserer Welt” angesiedelt, arbeitet Strolz immer wieder mit Verfremdungseffekten, die Wenn ich blinzle wird es besser zu einem etwas entrückenden Leseerlebnis machen. Es ist nicht immer einfach oder angenehm, sich in diese Texte einzufinden. Das liegt auch daran, dass die Figuren ihrer Umgebung mit Häme gegenüberstehen. Das kulminiert beispielsweise in “Die Tour”, in der ein Mann mit einem alten Schulfreund eine Wanderung unternimmt. Das Unterfangen zielt wohl nur darauf ab, sich selbst erhaben zu fühlen. Für die Erhabenheit der Landschaft hat der Erzähler zumindest kein Auge, stattdessen konzentriert er sich auf die “körperliche Hässlichkeit” und “essenziellere Unzulänglichkeit” (111) seines nicht so selbstoptimiert daher kommenden Kumpanen. Ohne Frage: Strolz zeichnet ein eher deprimierendes Bild unserer Gesellschaft.

Sprachlich funktioniert das leider nicht immer. Ein paar Eigenarten unter den sieben verschiedenen Erzählern hätte die Sammlung etwas aufgelockert. In ihrem fast schon akademischen Duktus bluten die Texte tonal zu stark ineinander. Zuweilen wirkt das dann etwas unglaubwürdig, beispielsweise wenn die Hotelangestellte in “Schnee” etwas klinisch berichtet: “Ich berühre mein Geschlecht, doch auch dabei fühle ich so gut wie nichts” (63). Sein dem Film Mad Max entsprungener Warboy in “Die Grundlagen der Harmonik nach Cornelius Berkowitz” klingt viel zu gesetzt – der sperrige Titel der Geschichte deutet es bereits an. Warum hier nicht einmal auf die Vollen gehen? Die Distanz, die viele der Erzähler zwischen sich und ihrer Lebenswelt empfinden, überträgt sich somit auch auf den Leser. Das kann natürlich ein kalkulierter Effekt sein, doch ich hätte mir gewünscht, dass Strolz an einigen Stellen den Kontrast hochdreht.

*

Wenn ich blinzle wird es besser ist bei Luftschacht erschienen.